目次

介護保険制度とは?

介護保険サービスを利用できる人は?

申請の流れ

自己負担割合と支給限度額は?

介護保険制度の指標!要介護度とは?

介護保険制度に関するよくある質問

まとめ

介護保険制度とは?

「介護保険制度」とは、社会全体で支え合って介護保険サービスを利用できるようにする、日本の公的な仕組みです。病気や加齢で身体が思うように動かなくなったり、認知症になったりしても、住み慣れた家や地域でその人らしく尊厳を持って主体的に生活を送れるように、サポートを行うことが大きな目的です。

介護保険制度では、市区町村が「保険者」として制度を運営し、40歳以上の国民が「被保険者」として加入・保険料を納めます。この保険料と公費を財源とし、介護が必要になった人に対して、介護保険サービスにかかる費用の一部を保険給付としています。

介護保険を利用するには、保険者である市区町村からの「要介護・要支援認定」が必要です。これによって、どのくらい介護が必要な状態なのか(要介護度)が判定され、それに応じて利用できる介護保険サービスの種類や量、かかる費用が決まります。

介護保険サービスを利用できる人は?

介護保険を利用できる人は、65歳以上の人(第1号被保険者)、40歳〜64歳までの人(第2号被保険者)に分けられます。

65歳以上の人(第1号被保険者)

65歳以上の「第1号被保険者」は、原因を問わず介護が必要であると認定(要介護・要支援認定)されたとき、介護保険を利用できます。

40歳〜64歳までの人(第2号被保険者)

40歳〜64歳までの「第2号被保険者」は、以下の16種類の特定疾病によって介護が必要であると認定されたとき、介護保険を利用できます。

| 1 | がん |

| 2 | 関節リウマチ |

| 3 | 筋萎縮性側索硬化症 |

| 4 | 後縦靭帯骨化症 |

| 5 | 骨折を伴う骨粗鬆症 |

| 6 | 初老期における認知症 |

| 7 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病・パーキンソン病関連疾患 |

| 8 | 脊髄小脳変性症 |

| 9 | 脊柱管狭窄症 |

| 10 | 早老症 |

| 11 | 多系統萎縮症 |

| 12 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |

| 13 | 脳血管疾患 |

| 14 | 閉塞性動脈硬化症 |

| 15 | 慢性閉塞性肺疾患 |

| 16 | 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |

本人が上記の条件に当てはまっていれば、介護保険を申請できます。申請は、原則として介護保険が必要な本人が行いますが、身体を動かしにくいといった事情で本人が行うことが難しい場合は、代理人による申請が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

なお、代理人が申請する際は、申請書類に加えて身元を確認できる書類や委任状などが必要です。詳しくは次項をご覧ください。

申請の流れ

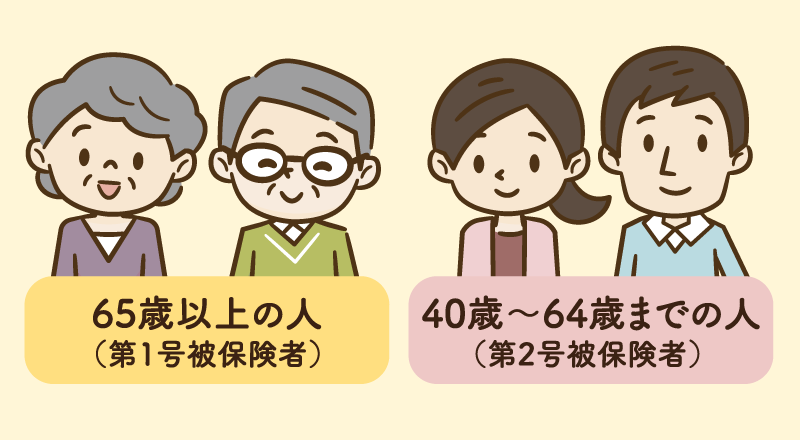

ここでは、介護保険サービスを利用するための申請方法について、8つのステップでご紹介します。

各ステップから詳細を確認できます。

【ステップ1】電話等で相談する

【ステップ2】申請の準備

【ステップ3】申請書の提出

【ステップ4】訪問調査

【ステップ5】審査・判定

【ステップ6】認定結果の通知

【ステップ7】ケアプランの作成

【ステップ8】介護保険サービスの利用開始

【ステップ1】電話等で相談する

「介護が必要かもしれない」と本人やご家族が感じたら、お住まいの市区町村の窓口、または地域

包括支援センターに相談してみましょう。相談は対面でも電話でも可能で、介護の専門家が丁寧

にアドバイスしてくれます。

認知症の疑いがある場合は、まずかかりつけ医に相談するか、かかりつけ医がいない場合は専門の医療機関へ相談することをおすすめします。

![]() まずは市区町村の窓口、地域包括支援センターに相談!

まずは市区町村の窓口、地域包括支援センターに相談!

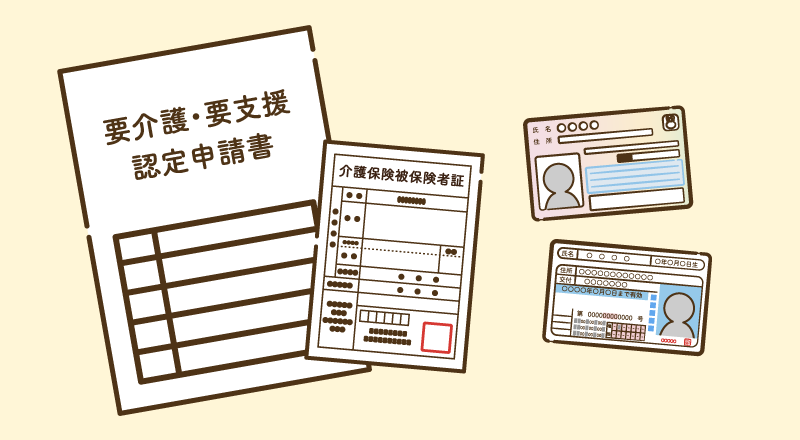

【ステップ2】申請の準備

介護サービスを利用したい場合は、要介護・要支援認定の申請を行います。以下の書類が必要になります。

| 要介護(要支援)認定申請書 | お住まいの市区町村の窓口で受け取り、または市区町村のホームページからダウンロードできます |

| 介護保険被保険者証 | 65歳以上の方に交付されています |

| マイナンバーを確認できるもの | マイナンバーカードまたは通知カード |

| 本人確認書類 | 本人の身元を確認できる書類(運転免許証、パスポートなど) |

| 主治医の情報 | 主治医の情報が分かるようなものを用意します。かかりつけの病院名や医師の名前などを伝えられるように準備しましょう |

| (第2被保険者の場合)医療保険の被保険者証 | 写しで可 |

| (代理申請の場合)代理人の本人確認書類および委任状 | 代理人の身元確認と、代理権の確認のために必要な書類です。詳しくは市区町村にご確認ください |

![]() 要介護(要支援)認定申請書ほか必要書類を準備!

要介護(要支援)認定申請書ほか必要書類を準備!

【ステップ3】申請書の提出

必要な書類が揃ったら、申請書を提出します。本人による申請が困難な場合は、以下の代理人による申請も可能です。

・家族、親戚

・地域包括支援センター

・居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)

・介護保険施設 (特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)

・成年後見人 など

申請場所

・お住まいの市区町村の介護保険担当窓口

・地域包括支援センター

窓口の名称は、介護保険課、福祉課、高齢介護課など、地域によって異なる場合があります。分からない場合は総合窓口でご相談ください。

申請方法

・窓口で直接提出

・郵送(事前に市区町村に確認しましょう)

・電子申請(マイナポータルや申請フォームなど、市区町村によって対応状況が異なります)

![]() 申請書を窓口か郵送、電子申請で申請!

申請書を窓口か郵送、電子申請で申請!

【ステップ4】訪問調査

申請後、訪問調査日程の連絡がきます。申請を受け付けた市区町村は、介護が必要な状態かどうかを判断するため調査を行い、主治医意見書の作成を依頼します。

訪問調査

市区町村の職員や委託されたケアマネジャーなどが訪問し、本人の心身の状態や日常生活の状況などについて聞き取り調査を行います。調査内容は、「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」「その他」があり、詳細については主に以下の通りです。

| 身体機能・起居動作 | 麻痺の有無、関節が動く範囲、寝返り・起き上がりの可否、座位・立位保持の可否など |

| 生活機能 | 移乗・移動の状況、食事の状況、排せつの可否、日常動作(洗顔・着替えなど)の可否、外出頻度など |

| 認知機能 | 意思伝達の可否、生年月日や年齢・氏名を言えるか、短期記憶(さっきまで何をしていたか)の可否、居場所を理解しているか、徘徊の有無など |

| 精神・行動障害 | 被害妄想、作り話、情緒不安定、同じ話を何度も繰り返す、大声を出す、ものを壊すといった問題行動の有無 |

| 社会生活への適応 | 服薬管理、金銭管理、集団行動、買い物や簡単な調理などの可否 |

| その他 | 過去14日間に受けた医療など |

普段の生活でどのようなことに困っているのか、どのような動作が1人でできないのかなどを、具体的に伝えられるようにメモしておくとよいでしょう。また、ご家族から普段の様子を補足説明することも重要なので、なるべくご家族も立ち会うことをおすすめします。

主治医意見書の作成

市区町村が、申請書に記載された主治医(かかりつけ医)に対して、本人の病気や状態に関する意見書の作成を依頼します(自身でかかりつけ医に依頼することも可能です)。普段から本人の状態をよく知っているかかりつけ医に、介護保険サービスの申請を検討していることを事前に伝えておくと、意見書の作成に役立ちます。

![]() 「どのような動作が1人でできないのか」などを、具体的に伝えられるようにメモに記載!

「どのような動作が1人でできないのか」などを、具体的に伝えられるようにメモに記載!

【ステップ5】審査・判定

訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が、全国一律の基準にもとづいて「要介護度」の判定を行います。

一次判定

一次判定は、コンピュータによる自動判定です。訪問調査結果の内容を入力し、そのデータから「要介護認定等基準時間(※1)」を算出、さらに「認知症加算(※2)」を合計して要介護度を判定します。

※1…介護に要する手間を時間で表したもの

※2…運動能力が低下していない認知症高齢者に対して加算される規定の時間

二次判定

二次判定は、保健・医療・福祉の専門家5名ほどで構成される「介護審査会」によって行われます。一次判定の結果のほか、主治医意見書、訪問調査時の特記事項を参考に、どれほどの介護が必要なのかを判断します。

【ステップ6】認定結果の通知

認定審査会の判定結果にもとづき、市区町村が「要介護認定」または「要支援認定」の結果を通知します(原則として申請から30日以内に通知されます)。

認定結果は「自立(非該当)」のほか、「要支援1」「要支援2」「要介護1」~「要介護5」のいずれかに分かれます。この認定結果は、介護保険の支給限度額にも大きく関わります。

●要介護度の目安はこちら

【ステップ7】ケアプランの作成

認定結果が出たら、要支援の場合は地域包括支援センター、要介護の場合は居宅介護支援事業所と契約し、ケアマネジャーと一緒にケアプランを作成します。ケアプランとは、利用者やその家族の状況・希望をもとに、どのようなサービスをどのくらい利用するのかをまとめた計画書です。

作成の際は、利用希望サービスなどの要望を担当ケアマネジャーにしっかり伝えましょう。また、各サービスを提供する事業所も自身で決めるので、それぞれの事業所の特徴などを聞き、しっかりと理解したうえで決めると、後々のトラブルの可能性が低くなります。特に、施設などは見学も受け付けていますので、現地を確認して決めることをおすすめします。

![]() 利用希望サービスなどの要望を担当ケアマネジャーへ伝達!

利用希望サービスなどの要望を担当ケアマネジャーへ伝達!

【ステップ8】介護保険サービスの利用開始

ケアプランにもとづき、介護保険サービスの利用を開始します。

自己負担割合と支給限度額は?

介護保険サービスには、利用料がかかります。利用者の自己負担割合と支給限度額についても、あらかじめ知っておきましょう。

自己負担割合

自己負担割合とは、介護保険サービスにかかる費用のうち、一定の割合を利用者自身が負担するものです。原則的には1割負担ですが、一定以上の所得がある方や、特に高所得な方は2割〜3割負担に増えます。負担割合の判定基準について、65歳以上の方(第1号被保険者)の場合は以下の通りです。

65歳以上の方が1名のみの世帯(単身世帯を含む)の場合

| 本人の合計所得金額(※)が280万円未満 | 1割負担 |

| 本人の合計所得金額が280万円以上340万円未満 | 2割負担 |

| 本人の合計所得金額が340万円以上 | 3割負担 |

※「合計所得金額」とは、前年の収入金額から必要経費を控除した金額を指します

65歳以上の方が2名以上の世帯の場合

| 本人の合計所得金額が160万円未満 | 1割負担 |

| 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が346万円未満 | |

| 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が346万円以上 | 2割負担 |

| 本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が346万円以上463万円未満 | |

| 本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が463万円以上 | 3割負担 |

40歳〜64歳までの第2号被保険者、生活保護受給者、市区町村民税非課税者は1割負担です。自己負担割合は、お住まいの市区町村から毎年交付される「介護保険負担割合証」で確認できます。

支給限度額

1か月あたりに介護保険から支給される上限額は、介護度によって決まっており、これを「支給限度額」といいます。支給限度額の目安は以下の通りです。

| 要支援 1 | 約 5 万円 |

| 要支援 2 | 約 10 万円 |

| 要介護 1 | 約 16 万円 |

| 要介護 2 | 約 19 万円 |

| 要介護 3 | 約 27 万円 |

| 要介護 4 | 約 30 万円 |

| 要介護 5 | 約 36 万円 |

支給限度額は地域によって多少異なるため、正確な金額はお住まいの市区町村にご確認ください。支給限度額を超えてサービスを利用した分は、全額自己負担となります。

支給限度額を超えて利用した場合

介護保険サービスをたくさん利用すると、その分の自己負担額が高額になることがあります。そうした場合、利用者の経済的な負担を軽減してくれるのが「高額介護サービス費」という制度です。これは、1か月間の介護サービス利用者負担(1割~3割負担分)の合計が上限額を超えた場合、超えた分が介護保険から払い戻されるというものです。

上限額は、所得や同じ世帯にいる介護サービス利用者の人数によって異なります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

介護保険制度の指標!要介護度とは?

介護保険サービスの利用にあたって、どの程度の介護(介助)が必要かを判断する指標となるのが「要介護度」です。要介護度には、大きく分けて「要支援」と「要介護」の2種類があります。

要支援

日常生活の一部に見守りや手助けを必要とする状態で、介護予防サービスや一部の地域密着型介護予防サービスを利用できます。

要介護

日常生活で介護を必要とする状態で、自宅で利用するものや通所で利用するもの、介護施設で利用できるものなど幅広いサービスを利用できます。

要介護度の目安

要介護度には、以下8つの区分があります。

| 自立 | 日常生活に支援が必要ない状態 |

| 要支援 1 | 部分的な支援があれば、ほぼ自立した生活ができる状態 |

| 要支援 2 | 要支援1よりも筋力やバランスが不安定になり、介護を必要とする範囲が広い状態 |

| 要介護 1 | 日常生活や立ち上がり歩行に一部介助が必要な状態。立ち上がりや歩行に不安定さが見られることも |

| 要介護 2 | 基本的な日常生活に介護が必要な状態。立ち上がりや歩行がさらに不安定で、支えが必要となる場合や、認知機能の低下が見られることも |

| 要介護 3 | 入浴・排せつ・食事などの日常生活全般に多くの介助が必要となり、立ち上がりや歩行には、杖・歩行器・車いすを使用している状態 |

| 要介護 4 | 日常生活のほとんどに全面的な介助が必要な状態。一部の動作やある程度の意思疎通は可能なので、要介護5より介護時間は少ない |

| 要介護 5 | 日常生活全般にわたり全面的な介助が必要で、寝たきりの状態など最も介護の必要度が高い状態。意思疎通がほとんどできない場合もある |

要介護認定の更新

要介護認定は一度受ければ終わりというわけではなく、有効期間を終える前に更新する必要があります。

有効期間

・新規申請の場合:原則6か月間

・更新申請の場合:原則12か月・個人の状況によって3か月〜48か月の間で変更されます

更新申請のタイミング

引き続き介護保険サービスを利用するには、必ず更新申請が必要です。有効期間が終わる60日前から、更新の手続きができます。

更新の手続き内容

基本的な流れは、新規申請と同様です。訪問調査と、主治医意見書の提出を行います。更新によって、要介護度が変わることもあります。

状態が変わったとき

要介護認定の有効期間中でも、心身の状態が大きく変化したときは「区分変更申請(※)」ができます。

※要支援1・2と、要介護1~5の7区分

〈例〉

・病気が進行して介護がより必要になった場合

・リハビリや治療などで状態がよくなった場合

区分変更申請をすることで、要介護度を見直してもらえます。

介護保険制度に関するよくある質問

ここでは、介護保険制度に関するよくある質問に回答します。

医療保険との違いは?

介護保険と同じ公的保障には医療保険もありますが、それぞれ内容は異なります。

医療保険は、年齢を問わず、病気やケガで病院を受診した際にかかる医療費を一部負担してくれる制度です。一方の介護保険は、介護が必要になった人に対してのみ、かかる費用を給付してくれる制度です。

医療保険と介護保険は、原則として併用することはできません。基本的には介護保険が優先されますが、末期がんや難病患者の場合は医療保険が優先される場合もあります。

遠方に住む親が自分で申請できない場合、どうすればいいの?

申請は、親御さんが住民票を置いている市区町村で行いますが、市区町村によってはご家族が代理で郵送・電子申請することも可能です。まずは、親御さんが住む地域の地域包括支援センターに相談してみましょう。

介護費用はどれくらいかかる?貯蓄がなくても大丈夫?

介護にかかる費用は、要介護度や利用するサービス、所得などによって大きく異なります。介護費用の負担が大きい場合は、高額介護サービス費や利用者負担額軽減制度を利用することも可能です。まずはケアマネジャーに相談し、費用の見積もりや利用できる軽減制度について確認しましょう。

入院した場合、介護保険は使えるの?

入院中は医療保険が優先されるため、基本的に介護保険サービスは利用できません。退院後の在宅療養に向けた準備(住宅改修の相談など)や、介護老人保健施設への入所は可能です。

ケアマネジャーとは?介護サービスとの連携は?

ケアマネジャー(介護支援専門員)は、利用者の心身の状況や希望に沿ってケアプランを作成し、サービス事業者との連絡調整を行います。定期的なモニタリング(ケアプラン内容が正しく行われているかを確認すること)や相談対応も行い、利用者が適切なサービスを受けられるよう支援する重要な役割を担います。

まとめ

介護保険制度について知っておくことは、介護が必要になった本人や家族が安心して生活を送るためにとても重要です。もし分からないことや不安なことがあれば、1人で抱え込まず、市区町村の窓口や地域包括支援センターに遠慮なく相談をしましょう。早めに相談し、準備を始めることで、心にも時間にも余裕が生まれます。

いざというときあわてないためにも、そして何より、ご自身やご家族が望む生活を1日でも長く続けるためにも、「転ばぬ先の杖」として介護保険制度を上手に活用しましょう。

エコールでは、ケアマネジャーが介護に関する疑問やご相談にお答えしています。介護についてお困りの方は、いつでもお気軽にお問い合わせください。